潮新闻客户端记者陈宇浩

5月7日,杭州奥体中心体育馆将迎来一场颠覆传统音乐会形态的演出。好莱坞配乐大师汉斯·季默将携19人电声乐队与整编交响乐团,用《星际穿越》的管风琴震颤、《盗梦空间》的混沌音阶、《狮子王》的非洲鼓点,在万人场馆重构电影与音乐的时空契约。

社交媒体上,这场演出被粉丝们称为“有生之年”系列,因为尽管手握9座奥斯卡奖杯、缔造了280亿美元全球票房、过去30年其作品被全球乐团反复膜拜+演绎,但汉斯·季默这个本尊,登台次数却如《盗梦空间》中的柯布般罕见。

所以,此次中国巡演的独特价值,恰在于它完成了从“IP消费”到“创作者在场”的质变。举个例子,汉斯·季默亲自指挥的《加勒比海盗》主题曲,那已不仅仅是音符的复刻,更是创作意图的直击。在那样的一个场域,电影音乐脱离了影像附庸的身份,成为独立的美学客体。

回溯近二、三十年,汉斯·季默、久石让、坂本龙一、赵季平……从电影音乐生根发芽,并在线下演出开出丰硕之果的现象,形成了一道独特的文化光谱。

《龙猫》海报

在日本,吉卜力音乐会常出现三代人同堂的奇观:《龙猫》的陶笛声响起时,中年人重温童年,青少年则惊讶于影像之外的旋律生命力。这种跨越代际的共鸣,印证了电影新浪潮之父安德烈·巴赞的断言:“电影是现实的渐近线,而音乐是情感的绝对值。”

而中国电影音乐的线下探索,同样呈现出多元路径。前有赵季平在《红高粱》中运用的唢呐与板胡,让西北荒原的血性穿透银幕,成为民乐现代化转型的里程碑;后有董冬冬&陈曦夫妇为《山河故人》创作的配乐,四年前在国家大剧院整编乐团的演绎下,将贾樟柯镜头里的时代沉浮转化为弦乐与钢琴的交织。

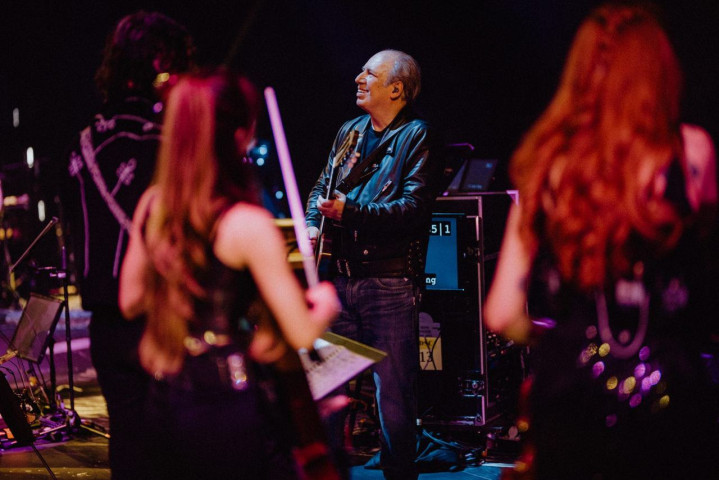

董冬冬和陈曦

而坂本龙一的个案,则揭示了另一种可能。1986年与汉斯·季默共同参与《末代皇帝》配乐时,他早已是前卫音乐的代表人物。当《MerryChristmasMr.Lawrence》从电影插曲蜕变为音乐厅常演曲目,某种程度上也完成了从“为影作乐”到“以乐塑影”的倒置。

这种“双向滋养”的关系,在陈其钢为《金陵十三钗》创作的《秦淮景》中同样清晰——苏州评弹与管弦乐的对话,既成就了银幕经典,也拓宽了民乐的表现维度。

还有才华横溢的小柯,当《北京爱情故事》的主题曲从影院流向音乐厅,流行旋律被重新编配成交响诗,那一刻,大众消费品经艺术化再造,也可以成为审美启蒙的载体。

而电影音乐走向线下,绝非简单的“复制黏贴”。汉斯·季默此次动用的19人电声乐队,本质上是在解构好莱坞工业体系:合成器模拟的宇宙黑洞音效,与交响乐团的史诗感,将形成“量子纠缠”般的张力,这种视听感觉,绝非电影院和原声大碟能给予的。

更深层的变革在于创作生态。宁浩在《疯狂的外星人》中要求音乐先行于剧本创作,陈勋奇为《东邪西毒》构建的武侠音韵体系,都在说明着一个问题——越来越中国电影人意识到,配乐不再是影像的仆从,而是某种意义上的叙事主宰。

而这种认知转变,同样正在催生“音乐产品化”浪潮。据大麦网数据显示,2024年,中国电影原声相关音乐会票房较五年前上涨3倍。数据背后,是消费者对“沉浸式文化消费”的渴求——他们既要《沙丘》IMAX厅的视觉奇观,也要在Live现场用身体感知低音提琴的物理震颤,这种“全感官占领”,打破了文化形式的消费界限,同样也重塑了规则。

一个多月后,当汉斯·季默的音乐在钱塘江畔响起,我们的想象力也可以延申得更远。这位德国作曲家,以好莱坞为跳板,将多种音乐风格融为“跨文化语法”,反观赵季平在《大红灯笼高高挂》中运用的京剧西皮流水,通过威尼斯电影节传向世界,同样证明了随中国电影“出海”的中国音乐,可以在情感上“硬控”所有人。

未来,关于电影配乐这件事,中国电影人和音乐人将有更广阔的空间可以施展拳脚,健康、稳定、有序的线下演出消费市场,也将为艺术家们带来更大的动力、更足的安全感,从而创作出更多灵感佳作。

然而,当我们将目光投向这些新尝试时,一个根本性的问题始终萦绕不去:当形式的革新超越了作品的内核,当表达的狂欢遮蔽了艺术的本真,我们的演出形态,是否真的能承载起文化消费的深层需求?

配乐终究是电影的衍生品之一,当观众对镜头故事失去信任,当画面与音乐无法产生化学反应,那些从烂片废墟里诞生的旋律,注定难以成为叩击心灵的独立存在,脱离母体的音符便如同失去根系的枝桠,“在场”的转化亦无从论起。